في السنوات الأخيرة، أصبحت تحاليل المناعة الذاتية محورًا أساسيًا في تشخيص العديد من الحالات المرضية الغامضة والمزمنة. فحين يبدأ الجهاز المناعي في مهاجمة خلايا الجسم بدلًا من الدفاع عنها، تظهر أعراض مربكة يصعب تفسيرها دون فحوصات دقيقة.

تساعد تحاليل المناعة الذاتية في كشف هذه الاضطرابات من خلال البحث عن الأجسام المضادة غير الطبيعية في الدم، مما يمكّن الأطباء من تحديد وجود مرض مناعي ذاتي حتى قبل تفاقم الأعراض.

في هذا الدليل الطبي الشامل، نأخذك خطوة بخطوة لفهم كل ما يتعلق بـ تحاليل المناعة الذاتية: ما هي؟ متى تُطلب؟ ما أبرز أنواعها؟ وكيف تفسر نتائجها؟ سواء كنت مريضًا يبحث عن إجابات، أو شخصًا يطمح لفهم صحته بشكل أعمق، ستجد هنا ما تحتاجه بلغة بسيطة ومعلومة دقيقة.

أولًا: ما هي تحاليل المناعة الذاتية؟

التعريف العلمي المبسط

الفرق بين تحاليل المناعة العامة والمناعة الذاتية

في عالم الطب الحديث، أصبحت تحاليل المناعة الذاتية من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها الأطباء لاكتشاف أمراض مناعية قد تكون خفية أو معقدة. لفهم هذه التحاليل بدقة، من المهم أولًا التعرّف على معناها ووظيفتها، والتمييز بينها وبين تحاليل المناعة العامة.

ما المقصود بتحاليل المناعة الذاتية؟

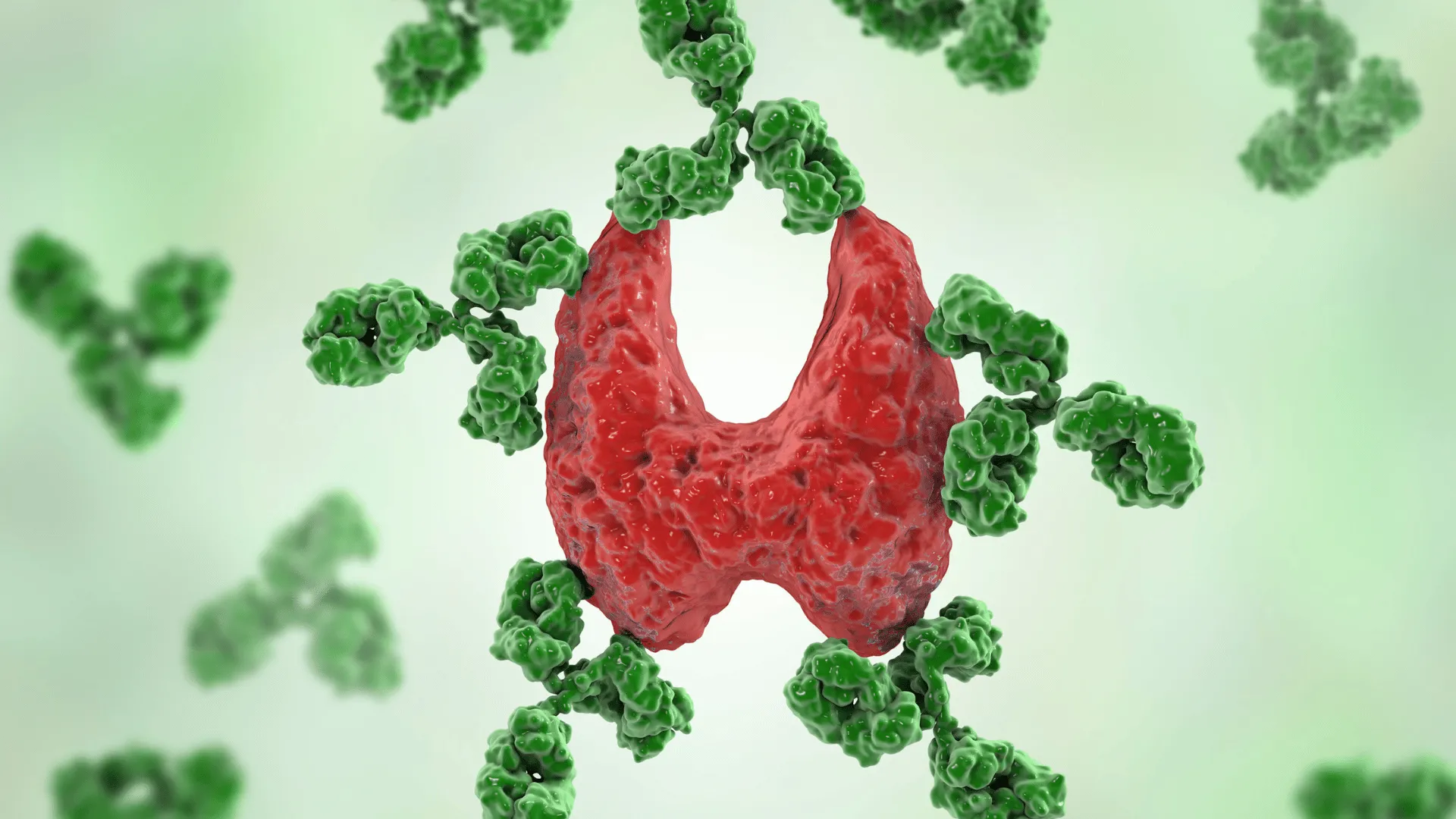

تحاليل المناعة الذاتية هي مجموعة من الفحوصات التي تجرى على عينة من الدم بهدف البحث عن وجود أجسام مضادة ذاتية (Autoantibodies). هذه الأجسام المضادة لا تهاجم الفيروسات أو البكتيريا كما هو معتاد، بل تهاجم خلايا وأنسجة الجسم نفسه. وجودها يدل غالبًا على وجود خلل في الجهاز المناعي، قد يتسبب في تطور أمراض مزمنة مثل الذئبة الحمراء، التهاب المفاصل الروماتويدي، التصلب المتعدد، أو متلازمة شوغرن.

تهدف هذه التحاليل إلى تحديد نوع الأجسام المضادة، وقياس نسبتها في الدم، مما يساعد الطبيب على تقييم مدى نشاط المرض، واختيار خطة العلاج المناسبة لكل حالة.

لماذا تُجرى تحاليل المناعة الذاتية؟

في الكثير من الأحيان، يعاني المرضى من أعراض غير واضحة مثل التعب المستمر، آلام المفاصل، الطفح الجلدي، أو الحمى المتكررة دون تفسير واضح. في مثل هذه الحالات، تُطلب تحاليل المناعة الذاتية كمحاولة لفهم السبب الكامن وراء الأعراض، خاصةً إذا اشتبه الطبيب في وجود اضطراب مناعي.

الفرق بين تحاليل المناعة العامة والمناعة الذاتية

يختلط الأمر على كثير من الناس بين تحاليل المناعة العامة وتحاليل المناعة الذاتية، رغم اختلاف أهداف كل منهما:

تحاليل المناعة العامة:

تركز على تقييم كفاءة الجهاز المناعي في مواجهة العدوى. وهي تُستخدم عادةً لقياس مستويات خلايا الدم البيضاء، الأجسام المضادة الطبيعية (مثل IgA وIgG وIgM)، واستجابة الجسم للقاحات أو العدوى. يُلجأ إليها في حالات نقص المناعة أو الالتهابات المتكررة.

تحاليل المناعة الذاتية:

تهدف إلى الكشف عن وجود نشاط مناعي خاطئ، حيث يهاجم الجسم أنسجته بدلاً من الدفاع عنها. تُستخدم لتشخيص الأمراض المناعية الذاتية، وتحدد نوع الأجسام المضادة الذاتية الموجودة، مثل:

- ANA (الأجسام المضادة للنواة)

- Anti-dsDNA

- Anti-CCP

- ENA Profile

- RF (عامل الروماتويد)

ببساطة، تحاليل المناعة العامة تخبرنا إن كان الجهاز المناعي قويًا بما فيه الكفاية، بينما تحاليل المناعة الذاتية تُخبرنا إن كان يعمل ضد نفسه.

متى يُنصح بإجراء تحاليل المناعة الذاتية؟

يُوصى بهذه التحاليل عندما تظهر على المريض أعراض مزمنة أو غير مبررة، خصوصًا إذا كانت تشمل أكثر من جهاز في الجسم. كما أنها ضرورية في حالة وجود تاريخ عائلي لأمراض مناعية ذاتية، أو لمتابعة الحالة بعد التشخيص.

تحاليل المناعة الذاتية ليست مجرد فحوصات روتينية، بل أدوات دقيقة تساعد في كشف الخلل في جهاز المناعة وتوجيه الأطباء نحو تشخيص دقيق لأمراض قد تبقى خفية لسنوات. وفهم الفرق بينها وبين تحاليل المناعة العامة هو خطوة أولى لفهم ما يجري داخل الجسم، واستعادة التوازن الصحي في الوقت المناسب.

ثانيًا: لماذا تُجرى تحاليل المناعة الذاتية؟

كشف الأمراض المناعية مبكرًا

المتابعة مع أطباء الروماتيزم أو الغدد

تلعب تحاليل المناعة الذاتية دورًا محوريًا في التشخيص الحديث، خاصة عندما يعاني المريض من أعراض مبهمة وغير مفسّرة، مثل التعب المزمن، آلام المفاصل، أو تساقط الشعر بشكل مفرط. هذه التحاليل ليست مجرد فحوصات مخبرية روتينية، بل تُعد وسيلة دقيقة تهدف إلى كشف وجود اضطرابات مناعية داخل الجسم حتى قبل أن تتطور الأعراض وتُحدث مضاعفات خطيرة.

الكشف المبكر للأمراض المناعية الذاتية

في كثير من الأحيان، تتطور الأمراض المناعية الذاتية ببطء وبصمت، وقد تمر شهور أو حتى سنوات قبل أن تُشخّص الحالة بشكل نهائي. هنا تظهر أهمية تحاليل المناعة الذاتية، والتي يمكن أن تكشف عن وجود أجسام مضادة ذاتية في الدم قبل ظهور العلامات السريرية الواضحة للمرض.

على سبيل المثال:

- يمكن لتحليل ANA أن يشير إلى احتمالية الإصابة بالذئبة الحمراء أو غيرها من أمراض المناعة.

- تحليل RF وAnti-CCP قد يكشفان عن الروماتويد المفصلي في مراحله الأولى.

- بعض التحاليل قد تظهر نتائجها إيجابية حتى قبل أن يشعر المريض بأي ألم، مما يتيح فرصة ذهبية للتدخل المبكر.

هذا النوع من الكشف المبكر يُحدث فارقًا كبيرًا، لأنه يسمح بالبدء في العلاج قبل أن تتأثر الأعضاء الحيوية، مثل الكلى، القلب، الرئتين، أو الجهاز العصبي.

المتابعة المستمرة مع أطباء الروماتيزم أو الغدد الصماء

بعد إجراء تحاليل المناعة الذاتية وتشخيص الحالة، تأتي مرحلة لا تقل أهمية: المتابعة مع الأطباء المختصين، وعلى رأسهم أطباء الروماتيزم والغدد الصماء، حسب نوع المرض المناعي المُكتشف.

دور طبيب الروماتيزم:

في حال أظهرت التحاليل نتائج مرتبطة بأمراض المفاصل أو الأنسجة الضامة (مثل الذئبة أو الروماتويد)، فإن طبيب الروماتيزم يتولى متابعة الحالة، ويضع خطة علاجية متكاملة تتضمن الأدوية المثبطة للمناعة، وتقييم مستوى الالتهاب، ورصد تطور الحالة دوريًا.

دور طبيب الغدد الصماء:

أما إذا كانت التحاليل تشير إلى خلل مناعي يؤثر على الغدد (مثل داء هاشيموتو أو داء غريفز)، فإن طبيب الغدد هو المعني بمتابعة وظائف الغدة الدرقية أو غيرها، وضبط الهرمونات، وتعديل العلاج حسب نتائج التحاليل والفحوصات السريرية.

أهمية المتابعة المنتظمة:

تساعد المتابعة المنتظمة على مراقبة فعالية العلاج، رصد التغيرات في نشاط المرض، وضبط الجرعات الدوائية لتقليل الآثار الجانبية والمضاعفات.

تحاليل الأورام: أنواعها، أهميتها، وكيف تساعد في الكشف المبكر عن السرطان

تحاليل الهرمونات: دليل شامل لفهم الأنواع، الأعراض، ونتائج التحاليل بدقة

تحاليل البراز: أنواعها، أهمية كل تحليل، وكيفية قراءة النتائج خطوة بخطوة

ثالثًا: أبرز أنواع تحاليل المناعة الذاتية

تُستخدم تحاليل المناعة الذاتية للكشف عن وجود أجسام مضادة ذاتية في الجسم، وهي البروتينات التي يفرزها الجهاز المناعي عند وجود اضطراب يجعله يهاجم أنسجة الجسم بدلًا من حمايتها. تختلف هذه التحاليل باختلاف نوع المرض المناعي المشتبه فيه، ويختار الطبيب المناسب منها بناءً على الأعراض والتاريخ الطبي للمريض.

فيما يلي أبرز أنواع تحاليل المناعة الذاتية الأكثر شيوعًا واستخدامًا في الممارسة السريرية:

تحليل ANA – الأجسام المضادة للنواة

يُعتبر تحليل ANA (Antinuclear Antibodies) من أكثر الفحوصات طلبًا عند الاشتباه بوجود مرض مناعي ذاتي. يبحث هذا التحليل عن أجسام مضادة تهاجم نواة خلايا الجسم.

- يُستخدم بشكل رئيسي في تشخيص أمراض مثل الذئبة الحمراء، الروماتويد، متلازمة شوغرن، والتهاب الجلد والعضلات.

- نتيجة إيجابية لا تعني دائمًا وجود مرض، لكنها تدفع الطبيب لإجراء تحاليل إضافية للتأكيد.

تحليل Anti-dsDNA – مضاد الحمض النووي المزدوج

يركّز هذا التحليل على الأجسام المضادة التي تهاجم الحمض النووي DNA، ويُعد أكثر دقة في حالات الذئبة الحمراء الجهازية.

- ارتفاع النسبة يشير إلى نشاط كبير في المرض.

- يُستخدم أيضًا لتقييم تطور المرض أو مدى استجابة الجسم للعلاج.

تحليل RF – العامل الروماتويدي

تحليل RF (Rheumatoid Factor) يكشف عن أجسام مضادة ترتبط غالبًا بـ التهاب المفاصل الروماتويدي.

- يُستخدم مع تحاليل أخرى لتأكيد التشخيص.

- قد يظهر في أمراض أخرى غير الروماتويد، مثل الذئبة والتهاب الكبد الوبائي.

تحليل Anti-CCP – الأجسام المضادة لببتيد السيترولين

هذا التحليل يتميز بدقته العالية في تشخيص الروماتويد المفصلي، خاصة في المراحل المبكرة.

- غالبًا ما يظهر قبل حتى أن تتطور الأعراض بشكل واضح.

- ارتفاع النسبة يعني أن المرض أكثر عدوانية ويحتاج لتدخل مبكر.

تحليل Anti-SSA/SSB – أجسام مضادة لمتلازمة شوغرن

تُستخدم هذه التحاليل للكشف عن الأجسام المضادة المرتبطة بـ متلازمة شوغرن، التي تؤثر على الغدد اللعابية والدمعية.

- تساعد أيضًا في تشخيص حالات الذئبة.

- قد تُطلب عند وجود جفاف مزمن في العين والفم.

تحليل ENA Profile – مجموعة الأجسام المضادة للأنوية القابلة للاستخلاص

ENA Profile هو تحليل شامل يشمل مجموعة من الأجسام المضادة التي ترتبط بعدة أمراض مناعية.

- يُستخدم لتحديد نوع المرض المناعي بشكل دقيق.

- يساعد على التفريق بين أمراض مثل الذئبة، التهاب العضلات، والتهاب الجلد.

تحاليل المكملات المناعية (C3، C4)

المكملات المناعية هي بروتينات تساعد الجهاز المناعي في الدفاع عن الجسم. تحليل C3 وC4 يُستخدم لتقييم مدى نشاط الأمراض المناعية الذاتية.

- انخفاض القيم يدل على استهلاك هذه المكملات بسبب وجود نشاط مناعي كبير.

- يُطلب كثيرًا في حالات الذئبة.

تحاليل HLA – المؤشرات الجينية لبعض أمراض المناعة

تحاليل HLA (Human Leukocyte Antigen) تُستخدم لاكتشاف الاستعداد الوراثي لبعض الأمراض المناعية مثل:

- التهاب الفقار اللاصق (HLA-B27)

- داء السيلياك (HLA-DQ2/DQ8)

لا تؤكد هذه التحاليل وجود المرض، لكنها تدل على قابلية أكبر للإصابة به، مما يساعد في التشخيص والدقة العلاجية.

خامسًا: كيف يتم إجراء تحليل المناعة الذاتية؟

تُعد تحاليل المناعة الذاتية من الفحوصات المعملية الدقيقة التي تُساعد الأطباء على تشخيص الأمراض المناعية وتحديد شدتها. وعلى الرغم من تنوع هذه التحاليل، فإن الطريقة الأساسية للحصول عليها واحدة تقريبًا، وهي تحليل عينة دم. لكن قبل التوجه للمختبر، هناك بعض الاحتياطات والتعليمات المهمة التي يجب على المريض معرفتها واتباعها لضمان دقة النتائج.

عينة الدم

جميع تحاليل المناعة الذاتية تقريبًا تُجرى من خلال سحب عينة دم وريدية من الذراع. يتم جمع العينة في أنبوب خاص، ثم تُرسل إلى المختبر لتحليل المؤشرات المناعية المطلوبة مثل:

- الأجسام المضادة (ANA، Anti-dsDNA، وغيرها)

- عوامل التهابية (RF، Anti-CCP)

- مستويات المكملات المناعية (C3، C4)

- مؤشرات جينية (تحليل HLA)

عادةً لا تستغرق عملية سحب الدم سوى بضع دقائق، وتُعتبر غير مؤلمة نسبيًا، باستثناء الشعور بوخز خفيف عند دخول الإبرة.

شروط الاستعداد قبل التحليل

رغم أن معظم تحاليل المناعة الذاتية لا تتطلب تحضيرات معقدة، إلا أن هناك بعض التعليمات التي يجب أخذها بعين الاعتبار لضمان دقة النتائج:

هل الصيام مطلوب؟

- في معظم الحالات، لا يُطلب الصيام لتحاليل المناعة الذاتية مثل ANA أو RF.

- ولكن إذا كانت هذه التحاليل مدمجة مع تحاليل أخرى في نفس العينة (مثل تحاليل الكوليسترول أو السكر)، فقد يُطلب منك الصيام من 8 إلى 12 ساعة.

- الأفضل دائمًا سؤال الطبيب أو المختبر مسبقًا.

الأدوية: هل تؤثر على التحليل؟

- نعم، بعض الأدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل، خصوصًا:

- أدوية الكورتيزون أو المثبطات المناعية

- مضادات الالتهاب

- بعض أنواع المضادات الحيوية

مهم جدًا: أخبر طبيبك أو المختبر عن أي أدوية تتناولها بانتظام، فقد يُطلب منك التوقف عن بعضها مؤقتًا قبل التحليل.

مستحضرات الجلد:

- في حال وجود تحاليل مناعية متعلقة بالحساسية أو الطفح الجلدي، تجنب وضع أي كريمات أو مستحضرات موضعية على المنطقة التي سيتم أخذ العينة منها، ما لم يُخبرك الطبيب خلاف ذلك.

لا تعتمد على هذه التحاليل وحدها لتشخيص مرض مناعي. فهي جزء من مجموعة أدوات يستخدمها الطبيب إلى جانب التاريخ الطبي، الفحص السريري، والتحاليل الأخرى للوصول إلى تشخيص دقيق وخطة علاج مناسبة.

سادسًا: تفسير نتائج تحليل المناعة الذاتية

قراءة نتائج تحاليل المناعة الذاتية ليست بالأمر البسيط، فهي تتطلب فهمًا طبيًا دقيقًا وربطًا بين الأرقام والتاريخ المرضي للمريض. فسواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية، لا يُمكن الاعتماد عليها وحدها لتأكيد أو نفي وجود مرض مناعي ذاتي، بل يجب تحليلها ضمن سياق الحالة العامة للمريض.

النتائج الإيجابية: ما الذي تعنيه؟

عندما تظهر نتيجة تحليل مناعي ذاتي إيجابية، فهذا يشير إلى وجود أجسام مضادة تهاجم خلايا الجسم، ما قد يدل على وجود اضطراب في الجهاز المناعي. ومع ذلك، فإن:

- النتيجة الإيجابية لا تعني بالضرورة الإصابة بالمرض، إذ قد تظهر إيجابية عند:

- الأشخاص الأصحاء (خصوصًا تحليل ANA بنسبة تصل إلى 20% منهم)

- المصابين بعدوى فيروسية مؤقتة

- كبار السن دون أعراض واضحة

- شدة الإيجابية (مثل نسبة أو عيار الأجسام المضادة) قد تُعطي مؤشرات على تطور المرض أو نشاطه، لكنها ليست حاسمة بمفردها.

مثال: نتيجة إيجابية لتحليل Anti-dsDNA تُستخدم في دعم تشخيص الذئبة الحمراء (SLE)، خصوصًا إذا كانت النسبة مرتفعة ومترافقة مع أعراض إكلينيكية.

النتائج السلبية: هل تنفي المرض؟

النتيجة السلبية لا تُلغي بالضرورة وجود مرض مناعي، وذلك للأسباب التالية:

- بعض الأمراض لا تظهر في التحاليل في مراحلها المبكرة

- قد يكون المرض في حالة خمود وقت إجراء الفحص

- بعض التحاليل تُظهر نتائج سلبية رغم وجود المرض، لكنها تحتاج إلى تحاليل متخصصة أكثر دقة

مثال: مريض يعاني أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي قد يظهر لديه تحليل RF سلبي، لكنه يُشخص لاحقًا بالمرض اعتمادًا على تحليل Anti-CCP وأعراضه السريرية.

دور الطبيب في ربط النتائج بالأعراض

لا تُفسر نتائج تحليل المناعة الذاتية بشكل منفصل، بل يجب أن:

- يُقيّمها الطبيب المختص بالتوازي مع:

- الأعراض الظاهرة

- الفحوصات الإكلينيكية

- التاريخ العائلي

- تحاليل إضافية داعمة (مثل سرعة الترسيب، CRP، وظائف الأعضاء)

- قد يطلب الطبيب إعادة التحليل أو إجراء تحاليل مناعية أكثر تخصصًا لتأكيد التشخيص أو تتبع تطور الحالة.

تذكير هام:

نتائج تحاليل المناعة الذاتية مجرد “جزء من اللغز”، ولا يُمكن الاعتماد عليها وحدها في اتخاذ قرار طبي. الطبيب وحده القادر على فهم الصورة الكاملة وتشخيص الحالة بدقة.

سابعًا: ما الفرق بين تحليل المناعة الذاتية وتحليل المناعة العامة؟

قد يخلط البعض بين تحاليل المناعة الذاتية وتحاليل المناعة العامة، لكن الحقيقة أن لكل منهما دور مختلف تمامًا في تقييم صحة الجهاز المناعي. إليك الفرق الواضح بينهما من حيث الوظيفة، ودقة التشخيص، ومتى يتم طلب كل منهما:

أولًا: الوظيفة الأساسية لكل نوع

| نوع التحليل | الوظيفة الرئيسية |

|---|---|

| تحليل المناعة الذاتية | الكشف عن وجود أجسام مضادة يهاجم بها الجهاز المناعي خلايا الجسم نفسه، بهدف تشخيص أمراض مناعية ذاتية مثل الذئبة، الروماتويد، أو متلازمة شوغرن. |

| تحليل المناعة العامة | تقييم قدرة الجهاز المناعي على مقاومة العدوى، من خلال فحص مستويات الخلايا المناعية (مثل الخلايا التائية والبيضاء)، والأجسام المضادة العامة (IgG, IgA, IgM…)، ومستوى بروتينات المكمل المناعي (C3, C4). |

بعبارة أخرى:

تحليل المناعة الذاتية = هل جهاز المناعة يهاجم الجسم؟

تحليل المناعة العامة = هل جهاز المناعة قادر على الدفاع عن الجسم؟

ثانيًا: دقة التشخيص

| المعيار | تحليل المناعة الذاتية | تحليل المناعة العامة |

|---|---|---|

| الدقة | عالية نسبيًا لكن تحتاج إلى ربط سريري بالأعراض والتاريخ الطبي | أقل دقة في التشخيص المحدد، لكنها تعطي صورة شاملة عن قوة المناعة |

| إمكانية الخطأ | ممكن وجود نتائج إيجابية كاذبة أو سلبية كاذبة | نادرًا ما تعطي نتائج مضللة، لكنها لا تكشف الأمراض الذاتية |

| الاعتماد في التشخيص | أساسي لتشخيص الأمراض المناعية الذاتية | يُستخدم كمؤشر عام ولا يكفي لتشخيص أمراض مناعية معقدة |

متى يُطلب كل نوع؟

- تحاليل المناعة الذاتية:

- في حالة وجود أعراض مزمنة وغير مفسرة

- عند الشك بأمراض مثل الذئبة أو التهاب المفاصل المناعي

- مع وجود تاريخ عائلي لأمراض المناعة الذاتية

- تحاليل المناعة العامة:

- عند تكرار العدوى وضعف الاستجابة المناعية

- لتقييم كفاءة الجهاز المناعي بعد علاج مناعي أو زرع أعضاء

- لمتابعة الأطفال أو مرضى نقص المناعة الأولي

خلاصة الفرق

| التحليل | الهدف | أمثلة |

|---|---|---|

| المناعة الذاتية | تشخيص هجوم المناعة على الذات | ANA – Anti-dsDNA – RF |

| المناعة العامة | تقييم قوة الجهاز المناعي ضد العدوى | IgG – IgA – IgM – C3 – C4 – عدد خلايا الدم البيضاء |

ثامنًا: هل تظهر نتيجة التحاليل دائمًا في بداية المرض؟

من الأسئلة الشائعة التي تُطرح عند إجراء تحاليل المناعة الذاتية: “هل يمكن لاختبارات الدم أن تكشف المرض في مراحله الأولى؟” والإجابة هنا ليست دائمًا واضحة، لأن بعض أمراض المناعة الذاتية لا تُظهر مؤشرات فورية في التحاليل، خاصة في مراحلها المبكرة أو الكامنة.

أمراض تتطور ببطء… وتحاليل لا تكشفها مبكرًا

بعض أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمراء (SLE) أو متلازمة شوغرن يمكن أن تبدأ بأعراض غير محددة مثل التعب، أو آلام المفاصل، دون أن تظهر نتائج تحليلية مؤكدة في البداية.

قد تكون التحاليل سلبية رغم وجود أعراض فعلية، وهو ما يُعرف بـ”الفترة الصامتة”.

لماذا لا تظهر النتائج دائمًا مبكرًا؟

- الجهاز المناعي قد لا يُنتج أجسامًا مضادة بكميات قابلة للقياس في البداية.

- بعض المؤشرات المناعية تحتاج لوقت كي تتراكم وتصبح مرئية في التحليل.

- بعض الأشخاص يحملون استعدادًا وراثيًا دون أن تظهر التحاليل أي شيء لسنوات.

أهمية المتابعة الدورية

لذلك، إذا كانت الأعراض مستمرة والشك السريري قائم، يوصي الأطباء بـ:

- إعادة التحاليل بشكل دوري (كل 3-6 أشهر)

- متابعة أي تغيرات في الأعراض أو ظهور مؤشرات جديدة

- عدم الاعتماد على تحليل واحد فقط في اتخاذ القرار الطبي

⚠️ نقطة مهمة: التحاليل هي أداة مساعدة، وليست بديلًا عن التقييم السريري الشامل من الطبيب المختص.

خلاصة

| الحالة | هل تكشفها التحاليل مباشرة؟ | التوصية |

|---|---|---|

| أمراض مناعية نشطة ومتقدمة | ✅ غالبًا نعم | البدء في العلاج |

| أمراض في بداياتها أو كامنة | ❌ قد تكون التحاليل سلبية | المتابعة والتحاليل المتكررة |

| أعراض غامضة مع نتائج غير حاسمة | ⚠️ | يحتاج الطبيب لربط النتائج بالأعراض والتاريخ الطبي |

تاسعًا: مضاعفات تجاهل الفحوصات في الوقت المناسب

إهمال إجراء تحاليل المناعة الذاتية في الوقت المناسب لا يعني فقط تأخير التشخيص، بل قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة يصعب تداركها لاحقًا. فمعظم أمراض المناعة الذاتية تُعرف بطبيعتها الصامتة في البداية، ولكنها قد تُحدث أضرارًا تدريجية وعميقة إذا لم تُكتشف مبكرًا.

تأخر التشخيص = ضرر أكبر

حين لا يتم تشخيص المرض في بدايته، فإن الجهاز المناعي يستمر في مهاجمة أنسجة الجسم دون رادع، مما يؤدي إلى:

- تلف المفاصل (كما في الروماتويد)

- فشل كلوي (كما في الذئبة الحمراء)

- جفاف العينين والفم المزمن (كما في متلازمة شوغرن)

- مشاكل في الرئة أو الجهاز العصبي أو القلب

تضرر الأعضاء قد لا يكون قابلاً للعلاج

في بعض الحالات، يصل الضرر إلى مرحلة غير قابلة للانعكاس، خاصة إذا أصاب الأعضاء الحيوية. وقد تصبح الأعراض مزمنة وتتطلب علاجًا مدى الحياة.

⚠️ النقطة الحاسمة: كل يوم تأخير في التشخيص، هو فرصة إضافية للمرض كي يتقدم بصمت.

لماذا يوصي الأطباء بالتحاليل المبكرة؟

- لتحديد المرض في مرحلته الأولية

- لبدء العلاج قبل حدوث مضاعفات

- لتقليل الحاجة إلى أدوية قوية أو تدخلات جراحية لاحقًا

خلاصة

| العواقب | سببها | النتيجة |

|---|---|---|

| تأخر التشخيص | عدم إجراء التحاليل مبكرًا | تطور الأعراض والمرض |

| تضرر الأعضاء | نشاط مناعي غير مراقب | مضاعفات قد تكون دائمة |

| صعوبة العلاج | تقدم الحالة دون متابعة | زيادة تعقيد الخطة العلاجية |

عاشرًا: طرق الوقاية والدعم في حالة وجود خلل مناعي

رغم أن أمراض المناعة الذاتية لا يمكن منعها بالكامل، إلا أن هناك العديد من الخطوات الوقائية التي تساعد على تقليل شدة الأعراض، إبطاء تطور المرض، وتعزيز جودة الحياة. فالتعامل الذكي مع نمط الحياة والتغذية والدعم الطبي يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في مسار الحالة الصحية.

التغذية الداعمة للمناعة

التغذية تلعب دورًا جوهريًا في دعم جهاز المناعة دون إثارة ردود فعل مناعية غير مرغوبة. يُنصح بـ:

- تناول الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة (مثل الخضار الورقية، التوت، الجوز)

- دعم الجسم بـأوميغا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية (لها تأثير مضاد للالتهاب)

- تجنّب الأطعمة المصنعة والسكر الزائد التي قد تؤدي إلى تفاقم الالتهاب

- التأكد من مستويات فيتامين D، الزنك، والحديد عبر التحاليل الدورية

تجنّب المحفزات المناعية

بعض العوامل قد تُحفّز نوبات نشاط الجهاز المناعي، لذا من المهم تقليل التعرض لما يلي:

- الضغط النفسي المستمر: فهو من أبرز العوامل المرتبطة بتهيج المناعة

- التدخين والتعرض للملوثات: تؤثر سلبًا على التوازن المناعي

- الإجهاد البدني المفرط أو قلة النوم: يضعف قدرة الجسم على التنظيم المناعي

المتابعة المنتظمة مع الطبيب المختص

حتى لو لم تكن الأعراض شديدة، فإن المتابعة الطبية المنتظمة ضرورية من أجل:

- تقييم تطور الحالة عبر التحاليل والفحوصات

- تعديل العلاج حسب الحاجة

- الوقاية من المضاعفات المحتملة

✔️ الطبيب المختص في أمراض المناعة أو الروماتولوجي هو المرجع الأمثل لتخطيط الرعاية الطبية المناسبة.

خلاصة وقائية

| مجال الدعم | الفائدة | التوصيات |

|---|---|---|

| التغذية | تقوية المناعة دون تحفيز المرض | أغذية طبيعية غنية بالمغذيات |

| السلوكيات | تقليل فرص تفاقم الحالة | الابتعاد عن الضغوط والمحسسات |

| المتابعة | ضمان استقرار المرض | زيارات دورية وتحاليل مرافقة |

الأسئلة الشائعة حول تحاليل المناعة الذاتية

هل يمكن الاعتماد فقط على تحليل المناعة الذاتية لتشخيص الذئبة؟

لا، لا يمكن الاعتماد على التحاليل وحدها لتشخيص الذئبة. تحليل ANA مثلًا يُستخدم كخطوة أولى للكشف، ولكن التشخيص النهائي يعتمد على دمج النتائج مع الأعراض السريرية والفحص الطبي التفصيلي. فقد تكون التحاليل إيجابية في أشخاص لا يعانون من المرض، والعكس صحيح.

كم مرة يجب إعادة الفحص إذا كانت الأعراض مستمرة؟

في حال استمرار الأعراض أو تطورها، يُوصى بإعادة الفحوصات كل 3 إلى 6 أشهر أو حسب ما يراه الطبيب المختص. فبعض الأمراض المناعية قد تتطور ببطء، ولا تظهر نتائج التحاليل إلا بعد فترة.

هل يمكن أن تكون التحاليل إيجابية دون وجود مرض فعلي؟

نعم، في بعض الحالات قد تظهر نتائج إيجابية زائفة، خاصة في تحليل ANA. لذلك من الضروري تفسير النتائج في سياق الأعراض والفحوصات الإضافية، وعدم اتخاذ قرارات طبية بناءً على تحليل واحد فقط.

هل الصيام ضروري قبل هذه التحاليل؟

في الغالب لا يشترط الصيام قبل إجراء تحاليل المناعة الذاتية، ولكن بعض التحاليل المصاحبة (مثل تحليل الدهون أو الفيتامينات) قد تتطلب الصيام. لذلك يُفضل دائمًا اتباع تعليمات المختبر أو الطبيب قبل الفحص.

ما مدى دقة هذه الفحوصات؟

تحاليل المناعة الذاتية تُعد أدوات حساسة جدًا، لكنها ليست قاطعة 100%. دقتها تختلف حسب نوع التحليل، حالة المريض، وتوقيت الفحص. لذا يُعتمد على نتائجها كجزء من منظومة تشخيصية متكاملة تشمل الأعراض والفحوص السريرية.